“

Nessun progetto spaziale sarà più impressionante per il genere umano, o più importante per l'esplorazione spaziale”, dichiarava il presidente Kennedy al Congresso americano nel 1961 e la prima orma di Neil Armstrong sul suolo lunare, il 20 luglio 1969 alle 20.17.40 UTC, non fu l'impresa di un unico uomo ma un balzo verso la modernità e il progresso dell'intera umanità. Ecco perché è importante celebrare quell'avvenimento di cinquanta anni fa; e Napoli lo fa a modo suo con una mostra dal titolo

Guarda che Luna!

a cura della Biblioteca Nazionale di Napoli e dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte

con il patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, del Comune di Napoli, di IAU100, INAF20 e SISFA e con la sponsorizzazione di Tecnomedit

Sala Esposizioni

presso la Biblioteca Nazionale a piazza Plebiscito

25 giugno - 30 settembre

Questa mostra narra il legame speciale dell'uomo con il nostro satellite e il titolo "Guarda che luna!" racchiude lo stupore, il desiderio di conoscenza e la magia che da sempre derivano dalla sua contemplazione. Un viaggio espositivo che vuole distinguersi dalle numerose iniziative che celebreranno il 50° anniversario dell'allunaggio, mettendo in evidenza gli aspetti dello studio e dell'immaginario della Luna più legati alla città di Napoli.

I tre astronauti del 1969: Armstrong, comandante della missione Apollo 11, il pilota del modulo Columbia, Michael Collins e il pilota del modulo lunare Eagle, Buzz Aldrin esploravano un corpo celeste tutt’altro che sconosciuto. La Luna, ammirata e osservata dalla notte dei tempi, ha ispirato poeti, pittori, cantanti, sceneggiatori e pure Pulcinella. Non poteva, quindi, mancare una celebrazione dell'avvenimento visto da Napoli. Un viaggio bibliografico e iconografico, tra le verità scientifiche e le divagazioni letterarie, verso il mondo di Astolfo, Galilei, Pulcinella e Armstrong, che coniuga temi di forte impronta umanistica, l’attrazione lunare nella letteratura, nella poesia, nella musica, seguendo l’evoluzione della scienza astronomica e delle tecnologie ottiche e ingegneristiche che hanno portato al grande evento dell’allunaggio.

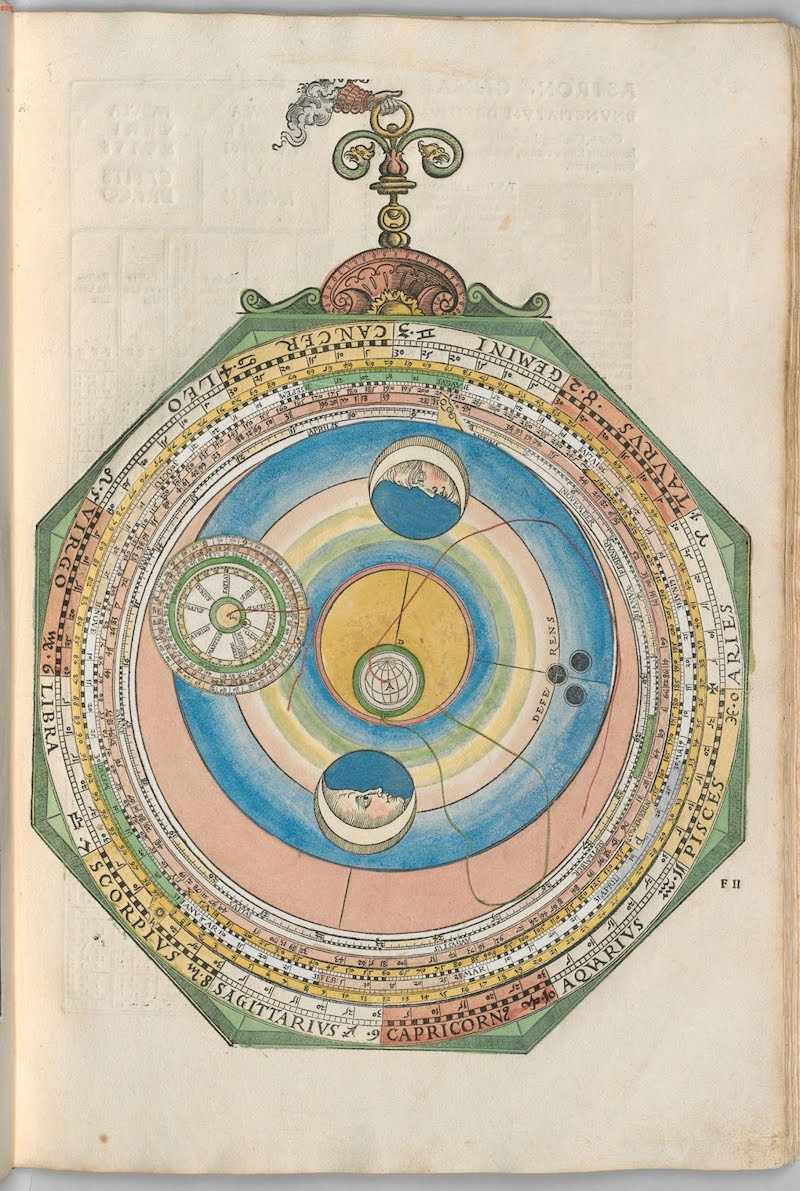

Le diverse sezione della mostra indagheranno, tra realtà scientifiche e suggestioni romantiche, il rapporto che l'uomo ha avuto con il lucente astro. Si svilupperanno in un percorso che, muovendo dalle rappresentazioni geocentriche dell'universo, illustrate nel manoscritto di Arato, nei testi di Igino, Sascrobosco e Regiomontano e nelle brillanti tavole dell'Astronomicum Caesareum di Pietro Apiano del 1528, attraverserà le conferme eliocentriche di Copernico con le osservazioni astronomiche di Galilei nel Sidereus Nuncius (1610) e del napoletano Francesco Fontana nel Novae coelestium terrestriumque Obervationes (1646) fino alle elaborazioni filosofiche di Giordano Bruno, esposte nel De l'infinito, universo e mondi (1584), che hanno allargato i confini della mente e del cosmo, e alle prime impressioni fotografiche della Luna nel volume di Proctor The Moon (1873) e al catalogo fotografico lunare realizzato dall'Osservatorio di Parigi a cavallo del xix e xx secolo.

Le diverse sezione della mostra indagheranno, tra realtà scientifiche e suggestioni romantiche, il rapporto che l'uomo ha avuto con il lucente astro. Si svilupperanno in un percorso che, muovendo dalle rappresentazioni geocentriche dell'universo, illustrate nel manoscritto di Arato, nei testi di Igino, Sascrobosco e Regiomontano e nelle brillanti tavole dell'Astronomicum Caesareum di Pietro Apiano del 1528, attraverserà le conferme eliocentriche di Copernico con le osservazioni astronomiche di Galilei nel Sidereus Nuncius (1610) e del napoletano Francesco Fontana nel Novae coelestium terrestriumque Obervationes (1646) fino alle elaborazioni filosofiche di Giordano Bruno, esposte nel De l'infinito, universo e mondi (1584), che hanno allargato i confini della mente e del cosmo, e alle prime impressioni fotografiche della Luna nel volume di Proctor The Moon (1873) e al catalogo fotografico lunare realizzato dall'Osservatorio di Parigi a cavallo del xix e xx secolo.

La mostra darà, inoltre, rilievo alle testimonianze napoletane sui fantastici viaggi lunari che tra Settecento e Ottocento hanno avuto grande diffusione, dal poema di Antonio Caputi Estasi e rapimento sopra la Luna (1763) ai drammi giocosi di Paisiello, Piccinni e Haydn, tratti dal libretto di Carlo Goldoni, Il mondo della Luna (1750). Centrale nel percorso espositivo sarà la “Grande Burla”, la beffa giornalistica ordita nel 1835 che, prendendo a pretesto le osservazioni di John Herschel, si inventò l'esistenza di una vera e propria civiltà lunare. Gli articoli, ritenuti veritieri per diverso tempo, suscitarono molto clamore in tutto il mondo e gli artisti napoletani, come Salvatore Fergola, fantasticarono su queste vicende facendo di Pulcinella il protagonista di irreali viaggi verso la Luna o immaginando una fiorente attività di viaggi turistici spaziali. Fu un giornale napoletano, Il Lucifero, nel 1846 a prendersi burla della burla.

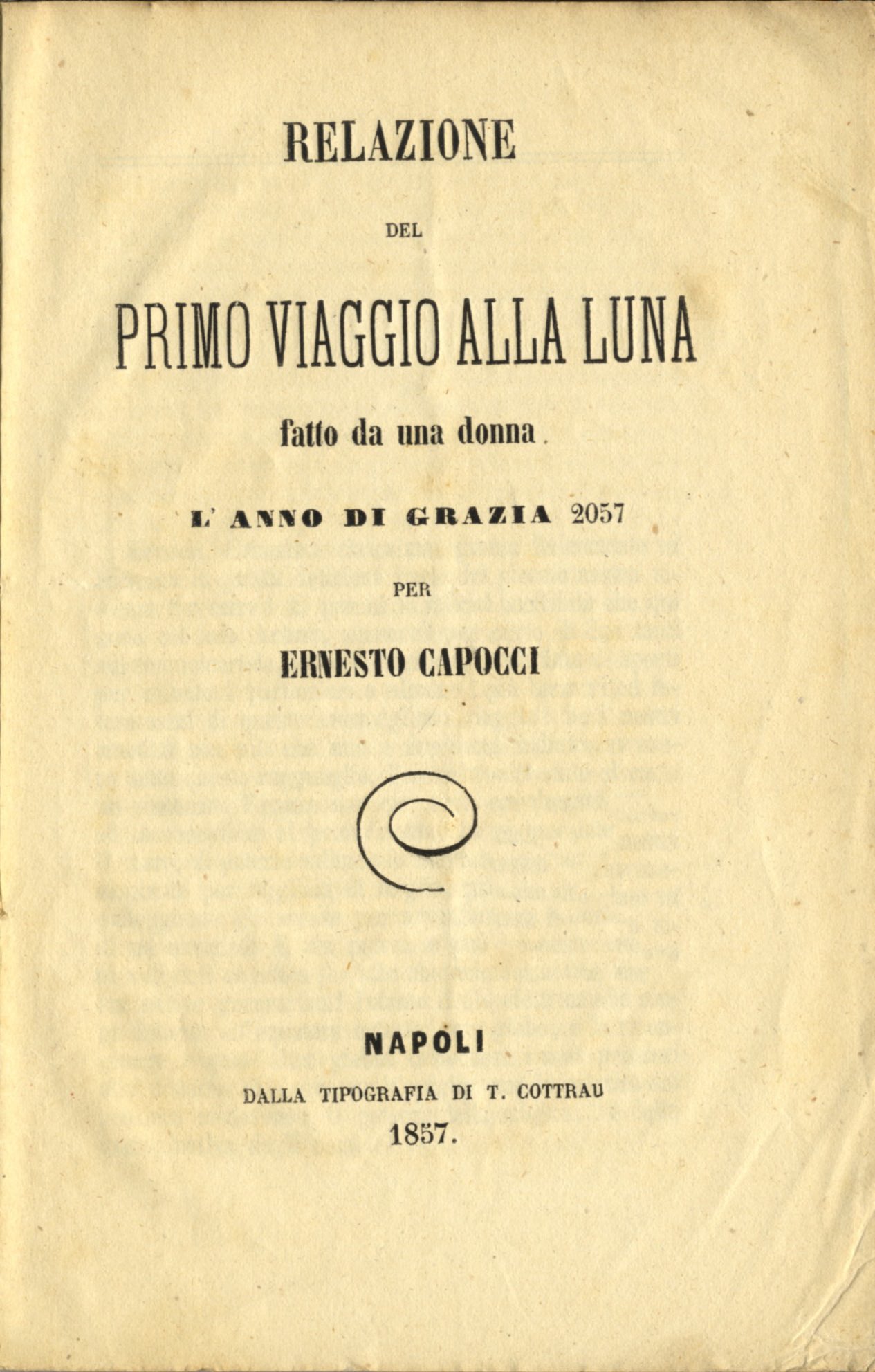

Infine con la pubblicazione nel 1857 della Relazione del primo viaggio alla Luna fatto da una donna, l'astronomo di Capodimonte Ernesto Capocci fece nascere il romanzo scientifico. Affrontò il tema del viaggio abbandonando gli artifici fantasiosi e introducendo nella narrazione le conoscenze scientifiche del tempo. Nacque così il genere letterario della fantascienza di cui Jules Verne è il massimo esponente con la pubblicazione De la Terre à la Lune nel 1865 e Autour de la Lune nel 1870.

Infine con la pubblicazione nel 1857 della Relazione del primo viaggio alla Luna fatto da una donna, l'astronomo di Capodimonte Ernesto Capocci fece nascere il romanzo scientifico. Affrontò il tema del viaggio abbandonando gli artifici fantasiosi e introducendo nella narrazione le conoscenze scientifiche del tempo. Nacque così il genere letterario della fantascienza di cui Jules Verne è il massimo esponente con la pubblicazione De la Terre à la Lune nel 1865 e Autour de la Lune nel 1870.

Le ultime due tappe di questo percorso saranno dedicate alla presenza costante del soggetto “Luna” nella canzone napoletana e nella cronaca, rivissuta attraverso le immagini di periodici d'epoca, italiani e statunitensi, i primi cortometraggi fantascientifici di George Mélièr e un viaggio virtuale che seguirà i primi passi mossi da Armstrong sul suolo lunare. Suggestioni che rimandano intatta all'emozione di quel momento che unì davvero tutti i popoli della Terra.

Il comandante dell’Apollo 17, Eugene Cernan, ultimo uomo ad aver calpestato il suolo lunare nel dicembre 1972, ebbe a dire: “Siamo andati a esplorare la Luna, ma abbiamo scoperto la Terra”.

Comitato Scientifico e Curatela della Mostra:

Mauro Gargano, Maria Gabriella Mansi, Luigi D'Amato, Lucia Marinelli, Gennaro Alifuoco, Emilia Olostro Cirella, Pasqualina Uccello, Paola Corso