Nel 1859, con l’armistizio di Villafranca, la Lombardia fu annessa al Piemonte il quale si preoccupò di risollevare l’Osservatorio dal suo stato di crisi, dovuto alla mancanza di personale e di strumentazione scientifica, e come primo intervento inviò a Brera, nel ruolo di “secondo astronomo”,

Giovanni Virginio Schiaparelli (1835-1910), il quale due anni dopo, alla morte dell’ex-direttore Carlini, divenne responsabile dell’Osservatorio milanese. Schiaparelli non era solo uno scienziato brillante ma anche un lavoratore instancabile e proprio grazie alla sua energia e inventiva in poco tempo impresse un nuovo corso all'Osservatorio. Inoltre, grazie alla sua reputazione scientifica e a una serie di agganci politici, Schiaparelli riuscì a ottenere per l’Osservatorio un nuovo

rifrattore dal 22 cm di diametro e 3.15 metri di focale costruito dalle officine Merz, che giunse a Brera nel 1865, anche se la costruzione di una nuova cupola, di dimensioni sufficienti per ospitarlo, si protrasse per parecchi anni e il telescopio entrò in servizio regolare solo a partire dal 1875. Lo strumento era stato richiesto soprattutto per la compilazione di un catalogo di stelle doppie a cui Schiaparelli dedicò una parte cospicua della sua attività̀ osservativa, senza tuttavia trascurare altri campi quali le osservazioni di comete, asteroidi e delle superfici dei pianeti principali del Sistema Solare.

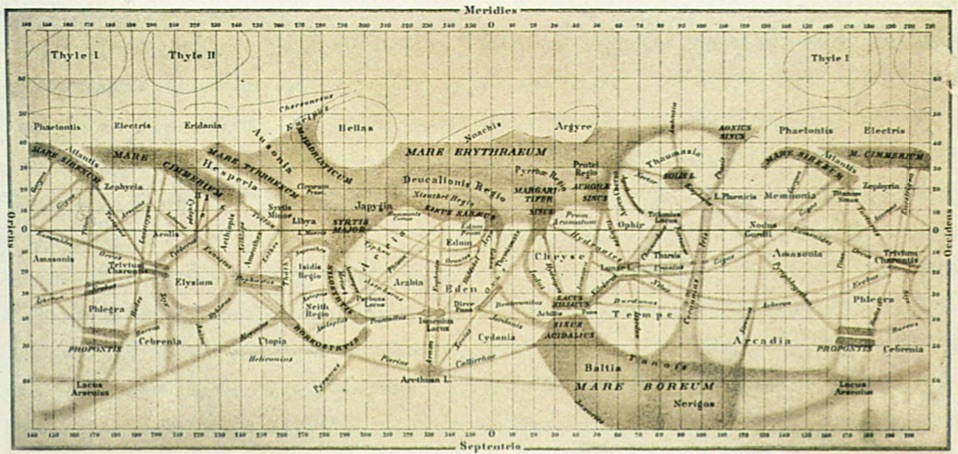

Schiaparelli divenne famoso soprattutto per le sue osservazioni del pianeta

Marte che iniziarono, quasi per caso, in una notte in cui le condizioni meteorologiche non permettevano le previste misurazioni di stelle doppie. Così Schiaparelli puntò il telescopio su Marte e si accorse che, con il nuovo strumento, poteva distinguere dettagli della superficie del pianeta che non erano riportati in nessuna delle mappe disponibili all'epoca. Egli quindi iniziò uno studio sistematico della topografia marziana, osservando il pianeta a ogni opposizione e pubblicando una serie di mappe che mostravano dettagli sempre più̀ fini della superficie del pianeta.

Nel 1880 Schiaparelli ottenne un finanziamento per acquistare un nuovo telescopio con un diametro di 49 cm e una lunghezza focale di 7 m realizzato dalla collaborazione tra le officine tedesche

Merz e

Repsold. Il nuovo strumento, allora uno dei più grandi in Europa, giunse a Brera nel 1882 e fu usato su base regolare solo a partire dal 1886. Tuttavia le condizioni osservative di Brera stavano rapidamente peggiorando a causa dello sviluppo della città, tanto che già dal 1838

Francesco Carlini, l’allora direttore dell'Osservatorio, si era posto il problema di trovare una nuova sede al di fuori della città. Nel 1925 l’Osservatorio ottenne una nuova sede a

Merate all’interno della villa San Rocco, una struttura che era stata adibita a ospedale durante la Prima Guerra Mondiale e che era rimasta inutilizzata da allora. Dopo i necessari lavori di adattamento, nel 1926 venne installato a Merate un nuovo telescopio, un riflettore realizzato dalla ditta

Zeiss e che l'Italia aveva ottenuto, secondo il dettato del trattato di Versailles, dalla Germania in conto di riparazione dei danni di guerra per la Prima Guerra Mondiale.

L'attività osservativa della sede di Brera comunque non cessò. Infatti, fino agli anni '70 vennero effettuate, utilizzando gli strumenti dei passaggi, osservazioni dei transiti al meridiano di stelle con lo scopo di determinare con precisione il tempo siderale, e osservazioni ottiche di satelliti artificiali. A partire dal 1935 fu attivo a Brera un

Centro di Cronometria, che aveva il compito di certificare la precisione di cronometri sia per uso scientifico che civile, e di fornire il segnale orario alla città di Milano, attraverso un apposito ponte radio. Distrutto durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, il Centro fu ricostituito nel 1958, dotandolo di apparecchiature più moderne.

Nel 1957 l’Osservatorio di Brera partecipò all’

Anno Geofisico Internazionale con un ambizioso programma di osservazioni astrometriche e di determinazione del tempo astronomico. In quell’occasione l’ex-cupola del Merz-Repsold, che fu anch’essa danneggiata durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, venne ristrutturata come sede per le osservazioni di transiti stellari utilizzando gli strumenti dei passaggi di cui l’Osservatorio già disponeva e acquistandone uno nuovo.

La nuova copertura era costituita da quattro piastre metalliche triangolari che potevano essere aperte verso l’esterno per mezzo di quattro cilindri idraulici. Quando le piastre erano sollevate, lasciavano visibile una regione di cielo a forma di croce sufficiente per le osservazioni dei transiti stellari nel piano del meridiano e del primo verticale, a causa di questo sistema di apertura la cupola fu immediatamente battezzata

cupola a fiore.

Quando le osservazioni astrometriche da Brera furono interrotte nel 1970, la cupola a fiore rimase inutilizzata per diversi anni e nel 1995 fu ristrutturata per trasformarla in sala per conferenze, uso che conserva ancora oggi .